Rundgang

durch das Deutsches Höhlenmuseum Iserlohn

Ein Rundgang durch das Höhlenmuseum empfiehlt sich sowohl vor als auch auch nach dem Besuch der Dechenhöhle.

Rund um das Thema "Höhle" gibt es viele spannende Informationen. Für den Museumsrundgang sollten mindestens 30 min eingeplant werden.

Das Höhlenmuseum gliedert sich in fünf verschiedene Themenbereiche:

|

| Grundriss des Deutschen Höhlenmuseums Iserlohn |

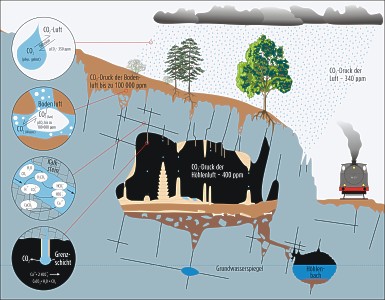

Höhlenwelten

Der erste Raum des Museums befasst sich allgemein mit dem Thema "Höhlen". Dazu gehört zum Beispiel,

was man überhaupt unter einer Höhle versteht, wie sie entstehen und wo man sie finden kann. Eine Diaschau ermöglicht weitere Einblicke

in ganz unterschiedliche Höhlenwelten auf unserem Planeten.

Die meisten Höhlen in Deutschland liegen im Kalkstein und entstehen durch die Lösungkraft des Wassers. Dabei sind sie nur eine von vielen

Erscheinungsformen in der sogenannten Karstlandschaft, die hier modellhaft erklärt wird.

Wie ausgedehnt Höhlensysteme werden und welche Raumdimensionen dabei entstehen können, zeigt eine Fotowand mit den (derzeitigen)

Höhlenrekorden. Die tiefste Höhle der Welt ist schon auf über 2100 Meter Tiefe und das längste Höhlensystem auf 580 Kilometer Gesamtlänge

erforscht worden!

Eine Karte von Deutschland veranschaulicht die Karstgebiete, in denen wir bei uns Höhlen finden können.

|

Die meisten Karstgebiete im Sauerland bestehen aus devonischem Massenkalk. Ein größerer verkarsteter Block

ist hier ausgestellt, dem man ansieht, wie das Grundwasser ihn "zerfressen" hat. Weitere kleinere Massenkalkstücke befinden sich

in einer Vitrine mit Versteinerungen (Fossilien) von Schwämmen, Korallen und andere Riffbewohnern, die vor ca. 380 Mio. Jahren

in einem tropisch-warmen Meer kalkige Ablagerungen von teilweise mehr als tausend Meter Mächtigkeit aufgebaut haben.

|

|

| verschiedene Devon-Fossilien |

|

Archive der Erdgeschichte

Der zweite Raum des Museums beschäftigt sich mit der geologischen Entwicklung des Kalksteins. Eine Grafik veranschaulicht diesen

komplexen Prozess zur Entstehung der heutigen Landschaft.

Im Karbon wurden durch Auffaltung auch die Kalksteinschichten aus dem Meer emporgehoben und unterlagen später der auflösenden Einwirkung

durch das kohlensäurehaltige Regen- und Grundwasser, das entlang tektonischer Risse und Schichtfugen in das Kalkgestein eindrang. So

entstanden schon vor vielen Jahrmillionen Höhlen in dieser Region. Im Laufe der Zeit wurden diese entweder zerstört oder mit verschiedensten

Ablagerungen wieder komplett verfüllt. Solche alten Ablagerungen sind für die Wissenschaft sehr wertvoll, denn in ihnen finden sich Überreste

von Tieren und Pflanzen, die an der Erdoberfläche bereits zerstört worden sind z. B. von Dinosauriern!

|

| Das Dinosaurier Panorama |

Zwei lebengroße Dinosaurier stehen im Mittelpunkt des zweiten Raumes. Diese Dinosaurier (z.B. den Iguanodon) hat es im Sauerland tatsächlich gegeben, wie

die in den Vitrinen ausgestellten Funde aus alten Höhlenfüllungen belegen.

In einem Steinbruch bei Wülfrath wurde eine Höhlenfüllung aus der Unterkreide-Zeit entdeckt, die zwar keine Dinosaurierknochen lieferte,

aber Holzkohle enthält, die viel über die Pflanzenwelt der Dinosaurier-Zeit verrät. Ein Original-Stück dieser Höhlenfüllung ist ebenfalls

ausgestellt.

Von der Kreidezeit geht es weiter bis in das Eiszeitalter. Anhand einer Klimakurve der letzten 800.000 Jahre kann jedermann verfolgen,

wie oft sich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten verändert haben. In diesem Zeitraum entstanden wohl die meisten Höhlen im Sauerland,

insbesondere im Bereich der Dechenhöhle.

Eine Grafik und ein Modell verdeutlichen die in drei Phasen gegliederte eiszeitliche Höhlenentstehung im Bereich der Dechenhöhle und der

darunterliegenden Knitterhöhle, durch die sogar heute noch ein Höhlenbach fließt. Auf dem aktuellen Höhlenplan kann man hier auch den

Führungsweg durch die Dechenhöhle verfolgen, und jene Teile der Knitterhöhle sehen, die nur Höhlenforschern zugänglich sind.

Durch einen schmalen Durchgang erreicht man den Saal.

|

| Blick in den Eiszeitsaal |

Im Mittelpunkt des großen Saales stehen die Eiszeittiere, insbesondere der Höhlenbär. Nicht in allen Höhlen finden sich Reste von

eiszeitlichen Großsäugern, aber in der Regel finden sich dort Tropfsteine.

Nach der aktiven Phase der Höhlenentstehung durch das Grundwasser sind viele Höhlen durch die Absenkung

des Grundwasserspiegels trocken gefallen. Nun tropft mit gelöstem Kalk angereichertes Wasser von der Höhlendecke. Der Kalk

fällt in der Höhle aus und es wachsen viele kleine Kristalle, welche die Tropfsteine und anderen Sinterbildungen entstehen

lassen. Diese gibt es in zahlreichen Formen und Farben. Im Museum gibt es einen durchgesägten Tropfstein zum Anfassen, denn

in der Höhle ist das berühren der Tropfsteine verboten, da diese sich durch häufiges Berühren schmutziggrau verfärben.

Die Tropfsteine in den Vitrinen stammen meist aus kleinen Höhlen, die in Steinbrüchen gesprengt wurden. Und natürlich sind

Tropfsteine keine Sammelobjekte. Wer aktiv wachsende Tropfsteine ansehen und bewundern möchte, sollte dies natürlich in der

Höhle tun.

|

| Grafik zur Entstehung der Tropfsteine |

|

Tropfsteine erzählen uns auch etwas zum Klima der Vergangenheit. Während ihres langsamen Wachstums (im Schnitt heute etwa 1

mm in 10 Jahren) haben sich unterschiedliche Schichten gebildet, die im wissenschaftlichen Labor analysiert werden können

und dann Änderungen in der Temperatur oder Feuchtigkeit verraten. Einige der durchgesägten und untersuchten Tropfsteine

sind hier im Original zu sehen.

|

|

durchgesägter Tropfstein

mit Altersdatierungen |

|

Von außen gelangten oft Geröll, Lehm und Knochen in die Höhlen. Dadurch wurden diese immer mehr verfüllt, bis sie im

Extremfall ganz verschüttet waren. Dabei wurden auch Knochen und Tropfsteine im Höhleninneren immer wieder mitgerissen und erneut abgelagert.

Oft kann eine Ausgrabung, wie die in der Dechenhöhle viel über die Geschichte der Höhle und der Landschaft erzählen.

Ein Originalausschnitt des Höhlenbodens der Dechenhöhle wurde durch ein spezielles Verfahren gehärtet und hängt an der Wand des Saales.

Mit geschultem Blick kann man zwischen den Steinen zahlreiche Knochen- oder Zahnstücke erkennen. Diese Knochen stammen von eiszeitlichen

Großsäugetieren. Manche lebten hier als es kalt war, wie z. B. das Mammut, andere als es in den Zwischeneiszeiten wärmer war, wie der

Waldelefant. Der 1993 in einer kleinen Nebenhöhle der Dechenhöhle aufgefundene Schädel eines wärmeliebenden Waldnashorns aus einer

Zwischeneiszeit ist für Nordwestdeutschland einmalig und bildet seit 1995 eine Attraktion des Museums.

Die meisten Knochen aus den Höhlen Europas stammen vom Höhlenbären. Diese sind zum Winterschlaf und Sterben auch tiefer in die dunklen

Höhlen hineingegangen. Bei der Ausgrabung in der Königshalle der Dechenhöhle wurden auf wenigen Quadratmetern über 2000 Knochen und Zähne

gefunden.

Als Besonderheit des Museums stehen hier ein Höhlenbärenskelett sowie die einzigartige lebensechte Dermoplastik einer Höhlenbärin mit

ihrem Jungtier.

|

| Der Höhlenbär |

|

Eine weitere Besonderheit stellt das Skelett eines neugeborenen Höhlenbären dar, welches im Jahr 2000 bei Ausgrabungen in

der Dechenhöhle gefunden wurde. In Deutschland wurden bislang nur zwei Exemplare gefunden, zum einen da die kleinen Knochen

leicht zerstört werden, aber auch weil man bei früheren Ausgrabungskampagnen allgemein nicht so sehr auf kleine Knochenstücke

geachtet hat. Das Exemplar aus der Dechenhöhle ist schon über 212.000 Jahre alt!

|

|

| Skelett des Höhlenbärenbabys |

|

Unter der Höhlenbärenlandschaft führt ein Krabbeltunnel hindurch. Wer möchte kann auch hier noch etwas entdecken.

Der große Höhlenbär hatte sicherlich nur wenige Feinde. Einer war der Höhlenlöwe, der hier ebenfalls als Rekonstruktion

steht. Imposant ist für die meisten Besucher schon seine Größe im Vergleich zu den heutigen Löwen. Man geht davon aus, dass die männlichen

Höhlenlöwen keine Mähne hatten. Knochenfunde aus der Dechenhöhle und der benachbarten Kreuzhöhle belegen, dass die Höhlenlöwen auch hier

im Sauerland lebten.

Mensch und Höhle

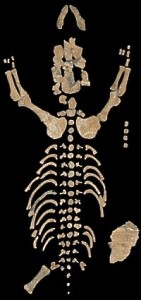

Seit der Steinzeit sind Menschen in Höhlen gegangen und haben dort Spuren hinterlassen. Knochenfunde, die Arbeiter beim Ausräumen

des Höhlenlehms in der kleinen Feldhofer Grotte im Neandertal machten, führten zur Diskussion um die Herkunft der Menschheit.

Leider wurde diese heute berühmte Höhle im Zuge des Kalksteinabbaus zerstört. Mittlerweile hat man auch in anderen Höhlen und Fundstellen

Reste des Neandertalers gefunden.

Knochenfunde sind jedoch relativ selten, öfter werden Werkzeuge aus Stein gefunden.

Solche Werkzeuge wurden auch in Iserlohn entdeckt,

bekannter ist jedoch die nicht weit entfernte Balver Höhle. Diese Höhle hat ein großes Eingangsportal und war so den Menschen seit

Jahrtausenden bekannt.

|

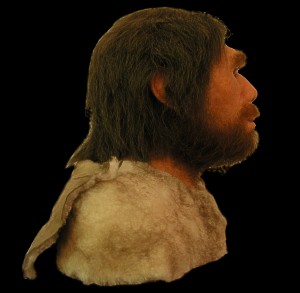

| Neandertaler |

|

Die Menschen der Steinzeit lebten auch in der direkten Umgebung der Dechenhöhle, wie zahlreiche Artefakte belegen.

Sie kannten auch einige Höhlen, z.B. die Grürmannshöhle in der Naturfelsgruppe "Pater und Nonne" und die benachbarte

Martinshöhle. Letztere wurde von den Menschen über lange Zeit hinweg immer wieder aufgesucht. Im Museum sind einige

Fundstücke zu sehen. Die Höhle selbst wurde leider im Jahr 1912 gesprengt, da sie in einem Steinbruch lag.

|

|

| Rentier |

|

Die Menschen hinterließen jedoch nicht nur Steinwerkzeuge, sondern auch Reste von Feuerstellen und bearbeitete

Tierknochen. Aus manchen Knochen wurden sogar kleine Kunstgegenstände geschaffen, wie man sie in Höhlen Süddeutschlands gefunden hat,

andere Knochen landeten als Abfall in Felsspalten und gelangten so in Höhlen. Der Fund einer Rentierkuh aus der Bunkerhöhle ist

möglicherweise ein solcher Fall. An den ausgestellten Knochen lassen sich noch Bearbeitungsspuren durch die Steinwerkzeuge erkennen.

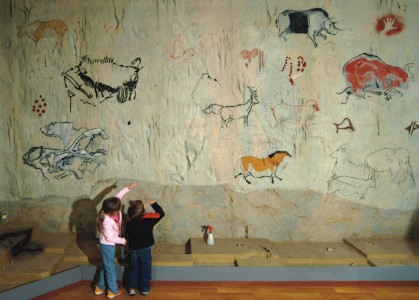

In einigen Höhlen Nordspaniens und Südfrankreichs fand man Bilder, welche die Menschen der Steinzeit

mit großartiger Kunstfertigkeit hinterlassen haben. Meist handelt es sich um Ritzungen, seltener sind mit Farben gemalte

Motive. Bekannt sind Höhlennamen wie Lascaux, Ekain, Cosquer, Chauvet und Altamira. Viele dieser Bilderhöhlen sind nur

Wissenschaftlern zugängig, um das Höhlenklima zu erhalten oder um Spuren der Steinzeitmenschen am Boden zu schützen.

Ein paar der bekanntesten Bilder sind hier an einer sieben Meter breiten "Höhlenwand" nachgemalt. Dabei wurden verschiedene

Motive/Tierarten wiedergegeben als auch verschiedene Maltechniken angewendet.

Am Fuße der Wand befindet sich eine

nachgebildete archäologische Ausgrabungsfläche mit einer alten Feuerstelle und anderen Fundstücken.

|

|

| Zusammenstellung steinzeitlicher Höhlenmalerei |

|

|

| Mittelalterlicher Drache |

|

Seit der Antike gibt es viele Überlieferungen über Höhlen und die damaligen Vorstellungen der Menschen.

Dazu gehören zum einen Höhlensagen als Tor zur Unterwelt bzw. zum Totenreich oder wie auf Kreta als Geburtsstätten von

Göttern. In viele Höhlen wurden Opfergaben eingebracht, von denen Archäologen Reste fanden. In manchen Höhlen fanden in

der Eisenzeit vielleicht sogar Menschenopfer statt, auch bei uns in Deutschland.

Im Mittelalter waren viele Menschen davon überzeugt, dass in Höhlen Drachen lebten und wertvolle Schätze bewachen.

So besiegt Siegfried der Drachentöter im Nibelungenlied den Drachen in einer Höhle. Im ausgehenden Mittelalter war

auch eine Iserlohner Höhle Mittelpunkt für solche Mutmaßungen. Zu diesen Vorstellungen kam es wohl, als man die

zahlreichen Knochen eiszeitlicher Tiere fand, die entweder als Reste von Drachenmahlzeiten oder Drachenknochen selbst

angesehen wurden. Bis heute wurde natürlich kein Drache entdeckt, aber manche Höhle trägt den Drachen in ihrem Namen.

Manche Höhle diente noch bis in die Neuzeit Räubern als Unterschlupf. So fanden sich in Höhlen des benachbarten Hönnetals

Überreste von Falschmünzerwerkstätten aus dem 18. Jahrhundert.

|

Mit der Aufklärung begann die wissenschaftliche Untersuchung der Höhlen in Deutschland. Eines der ältesten Werke

ist das 1774 erschienene Buch von Johann Friedrich ESPER, der zahlreiche Knochenfunde aus der Zoolithenhöhle in der Fränkischen Schweiz

beschreibt und somit das paläontologische Interesse an Höhlen weckte. Erst 20 Jahre nach seinem Buch wurde die Art des Höhlenbären

wissenschaftlich erstmals von Rosenmüller beschrieben.

Ein Raum des Museums widmet sich der alten Literatur und den ersten Höhlendarstellungen. Ebenso gibt es hier viele Informationen zur

Erforschungsgeschichte der 1868 entdeckten Dechenhöhle. An der Untersuchung der Dechenhöhle zur Entdeckungszeit im 19. Jahrhundert

waren berühmte Naturforscher wie der Geologe Heinrich v. Dechen und der Erstbeschreiber des Neandertalers Johann Carl Fuhlrott beteiligt.

Zu Beginn des 20. Jahrhundert erforschte der Elberfelder Jurist Dr. Benno Wolf die Dechenhöhle und die benachbarten Höhlen. Benno Wolf,

der Pionier der deutschen Höhlenforschung, war jüdischer Abstammung und wurde 1942 von den Nazis ermordet.

Zurzeit gibt es in Deutschland 52 Schauhöhlen. Zahlreiche Souvenirs und alte Postkarten unterschiedlichen Alters spiegeln die Tradition

dieser Schauhöhlen wieder. An der Dechenhöhle befindet sich auch die Bibliothek aus dem Nachlass des Münsteraner Höhlenforschers

Dieter W. Zygowski, die eine der größten Höhlenpostkarten-Sammlungen beinhaltet.

Höhlenleben

|

| Fledermaus |

|

Ein dunkler Raum widmet sich der heutigen Tierwelt in den Höhlen.

Es gibt dabei die echten Höhlentiere, die ihr ganzes Leben in der Höhle verbringen. Meist sind sie farblos, blind und

relativ klein. Weltweit gibt es einige Höhlentiere, die uns oft seltsam erscheinen. Dazu zählen auch blinde Höhlenfische,

die hier lebend in einem Aquarium zu sehen sind.

Zu den höhlenliebenden Tieren zählt dagegen die Höhlenspinne, die nicht bei allen beliebt ist, obwohl sie für Menschen

völlig harmlos ist. Sie ist leicht an den Höhlenwänden in der Nähe der Eingänge zu finden.

Zu den vielen Höhlengästen zählen die wohl bekanntesten Höhlentiere, die Fledermäuse. Lebende Fledermäuse kann jeder

in freier Natur beobachten. Im Museum veranschaulichen Fotos sowie zwei Präparate ihre Größe, Farbe, Form und

Lebensweise.

|

|

| blinder Höhlensalmler |

|

In einem weiteren dunklem Raum kann man eine Höhle einmal ganz anders erleben: man kann sie hören! Schon kleinste

Wassertropfen werden in der Höhle zu einem kleinen Konzert der Natur. Selbst Höhlenforscher machen ihre Pausen oft in der absoluten

Dunkelheit, um Licht zu sparen, aber auch um die Stille auf sich wirken zu lassen.

Höhlenforschung

|

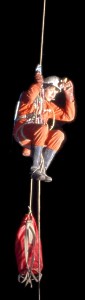

| Höhlenforscher am Seil |

|

Wie heute Höhlen erforscht werden, zeigt ein weiterer Raum. Welche Ausrüstung braucht ein Höhlenforscher?

Welchen Herausforderungen muss sich ein Höhlenforscher stellen? Und vor allem: Was macht ein Höhlenforscher in der Höhle überhaupt?

Diese Fragen werden hier beantwortet, zum einen mit Fotos, zum anderen mit Ausrüstungsgegenständen. Ein lebensgroßer Höhlenforscher

in kompletter moderner Ausrüstung seilt sich sogar an der Decke nach oben.

Eine Karte der Umgebung der Dechenhöhle zeigt die weiteren Höhlen des Grünerbachtals. Allein in diesem Tal sind mittlerweile ca.

20 km Höhlengänge erforscht. Jedes Jahr werden neue Höhlenteile entdeckt, danach folgt die Vermessung der Höhlenteile. Auf dieser

Grundlage können weitere Forschungen (geologisch, paläontologisch, klimatisch, archäologisch usw.) erfolgen. Wer Höhlenfoscher

werden will, sollte sich einem der Höhlenvereine anschließen; an der Dechenhöhle hat die "Speläogruppe Letmathe- Verein für

Höhlenkunde in Westfalen e.V." ihren Sitz.

Für jeden der eine Höhle betritt gilt das Motto des Höhlenschutzes:

|

|

| Höhlenforscher |

|

Wenn Du in eine Höhle gehst,

zerstöre nichts,

nimm nichts mit,

schlag nichts tot

und

lass nichts zurück!

|

|

Die Dechenhöhle bei Facebook

Die Dechenhöhle bei Facebook